我が家の庭では先月くらいからちょこちょこと秋バラが開花しております。

秋バラとは言っても、我が家では春の開花後の花柄切りはするものの、秋バラに向けての夏のつぼみ落としや、夏剪定は行っていませんので、立派な「秋バラ」は咲きません。

毎年「返り咲き」のような秋バラを楽しんでおります。

しっかりと力を溜めさせて開花させた「秋バラ」はとても素晴らしいと思いますが、これはこれで春とは違った感じの花姿を楽しむことが出来るので趣があるんですよ。

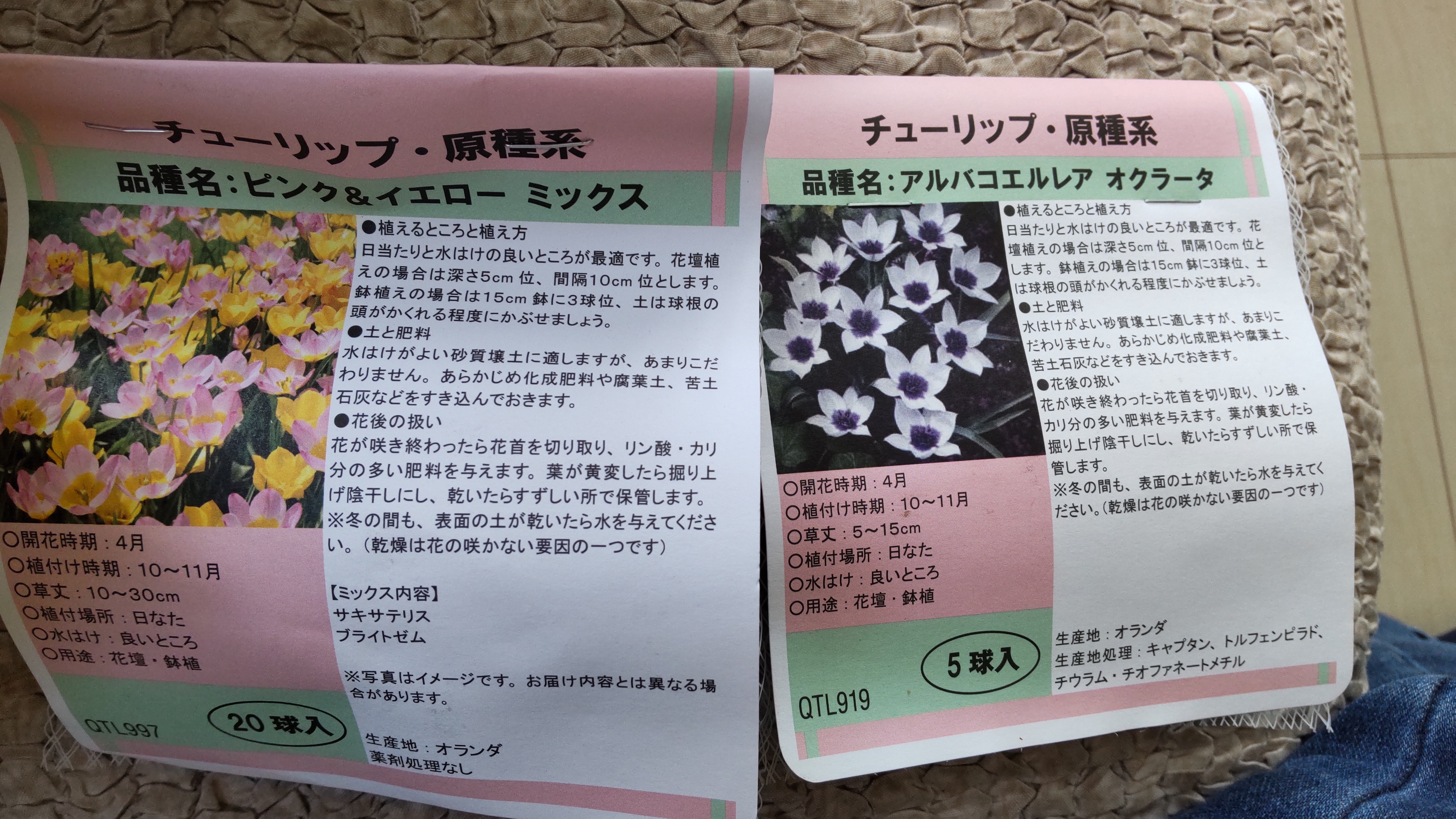

ミニバラ ジョージ・ベストのつぼみと花

ベルベッドの光沢の赤い花弁のミニバラ、開花期間がわりと長めで病害虫にも割と強い。

開花前はややくすんだ色のぷっくりとした状態。

ガクが反り返ると可愛いベリー系の果実のようです。

ひとつひとつは春の開花とはあまり姿が変わりませんが、春は花が多く、次々と咲いていっぱいになる感じです。

秋はぽつぽつと間を開けて1輪2輪と咲くので、その真っ赤な花がひと際目立って素敵です。

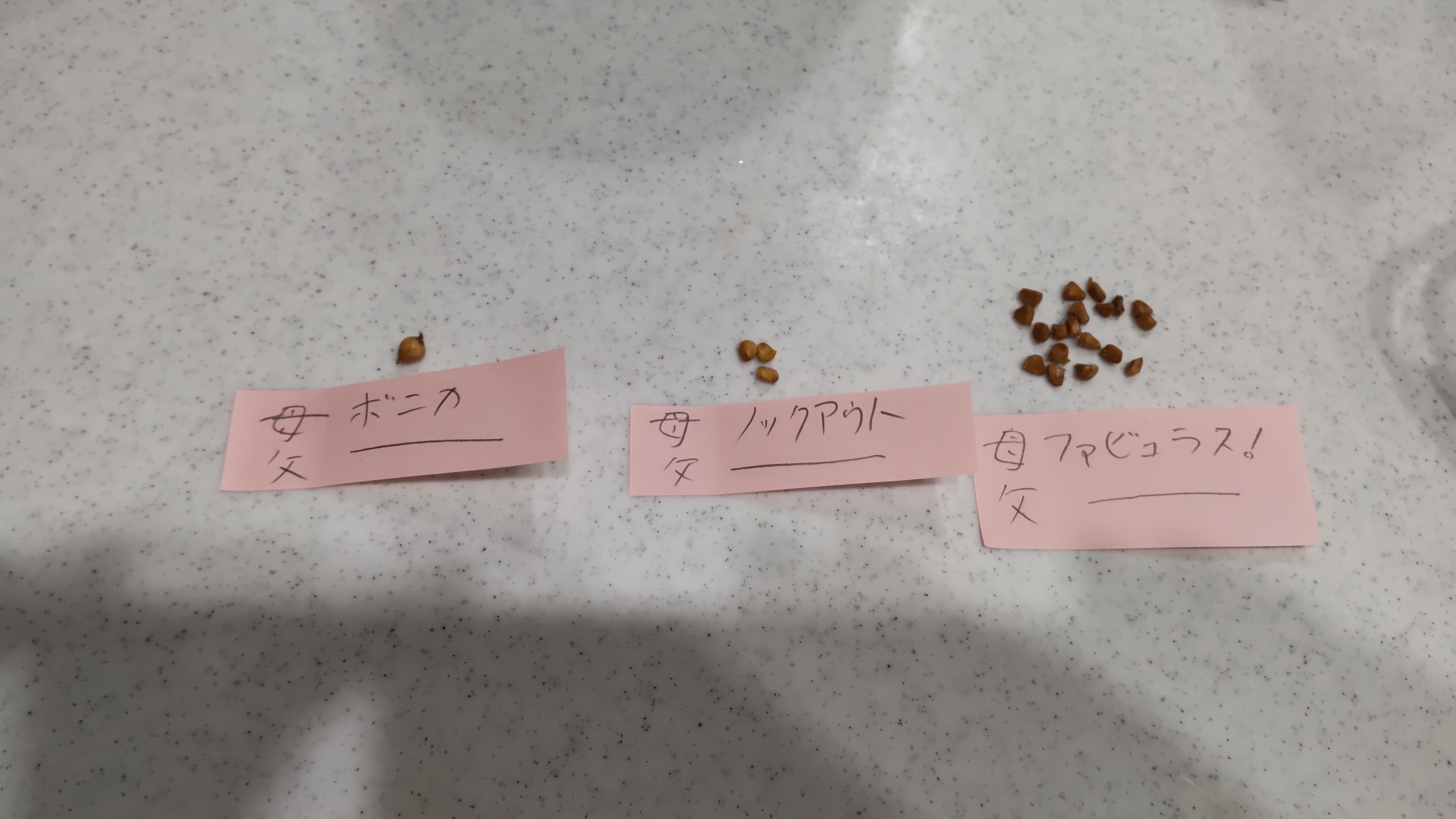

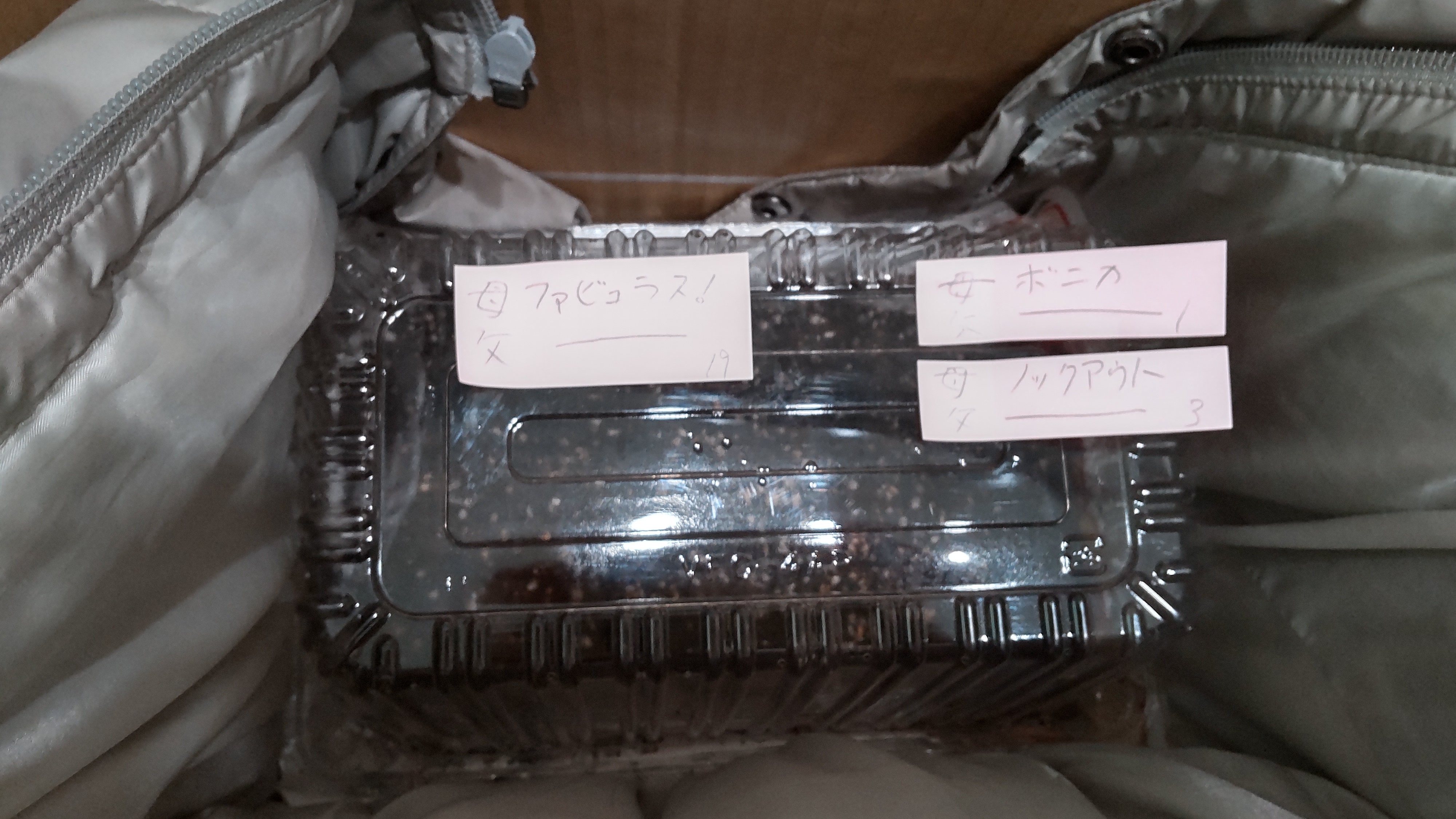

ちょっとレイアウトがへたっぴでしたが、こちらはファビュラス!の咲きかけのつぼみと、ローズヒップです。

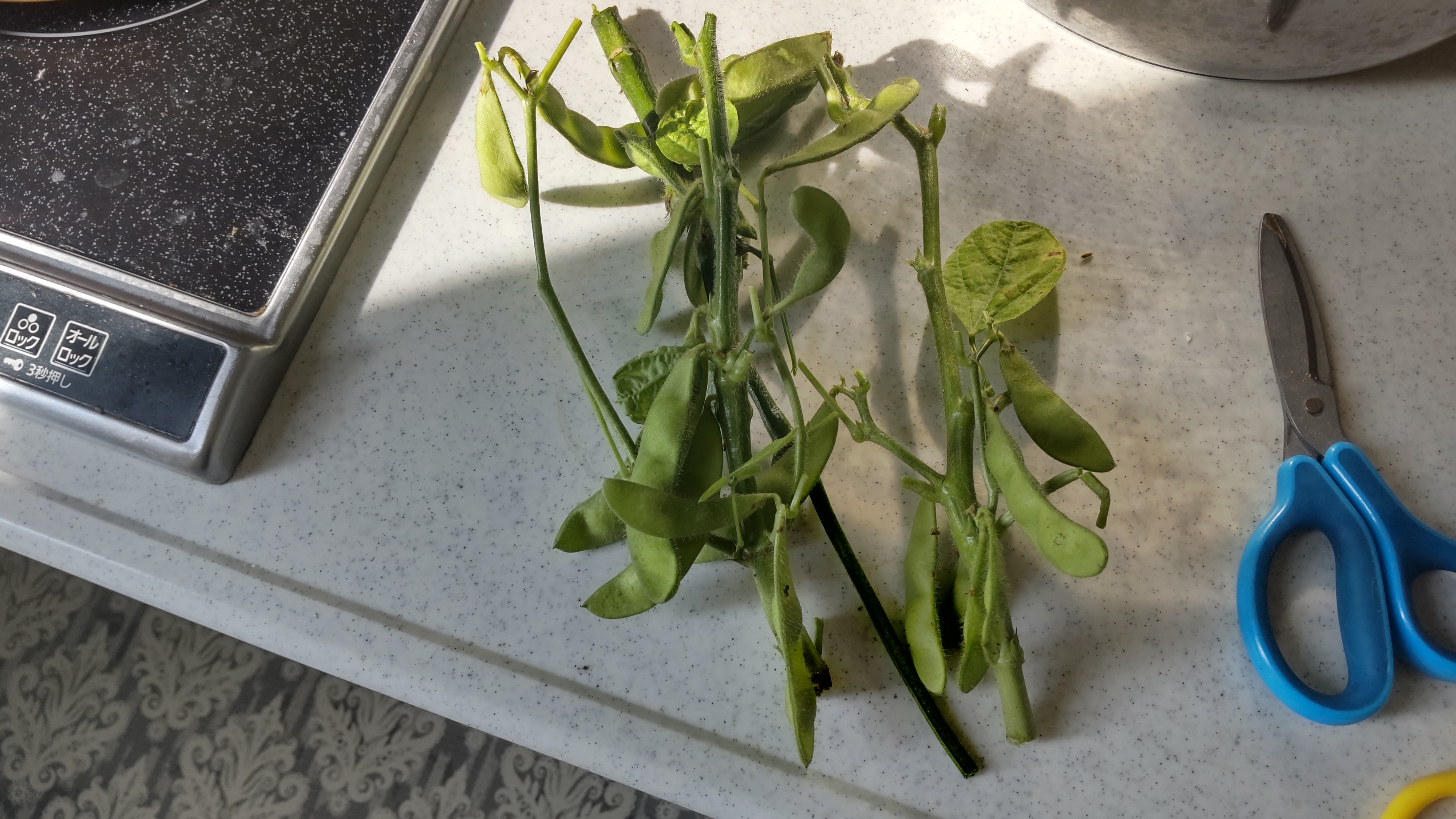

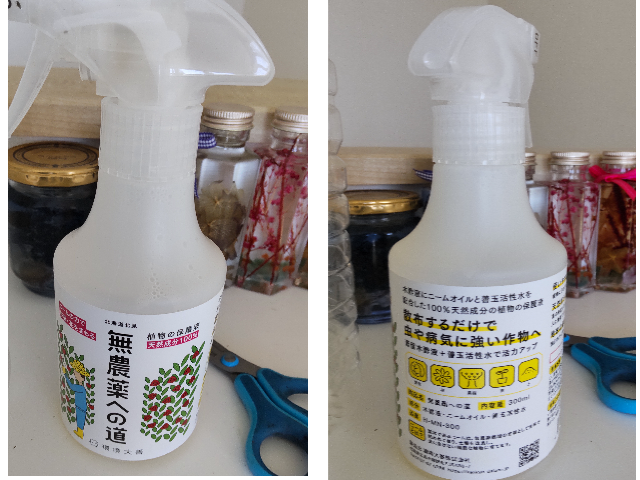

今年は全体的に黒星が蔓延し、害虫にもかなり襲われたバラ達。

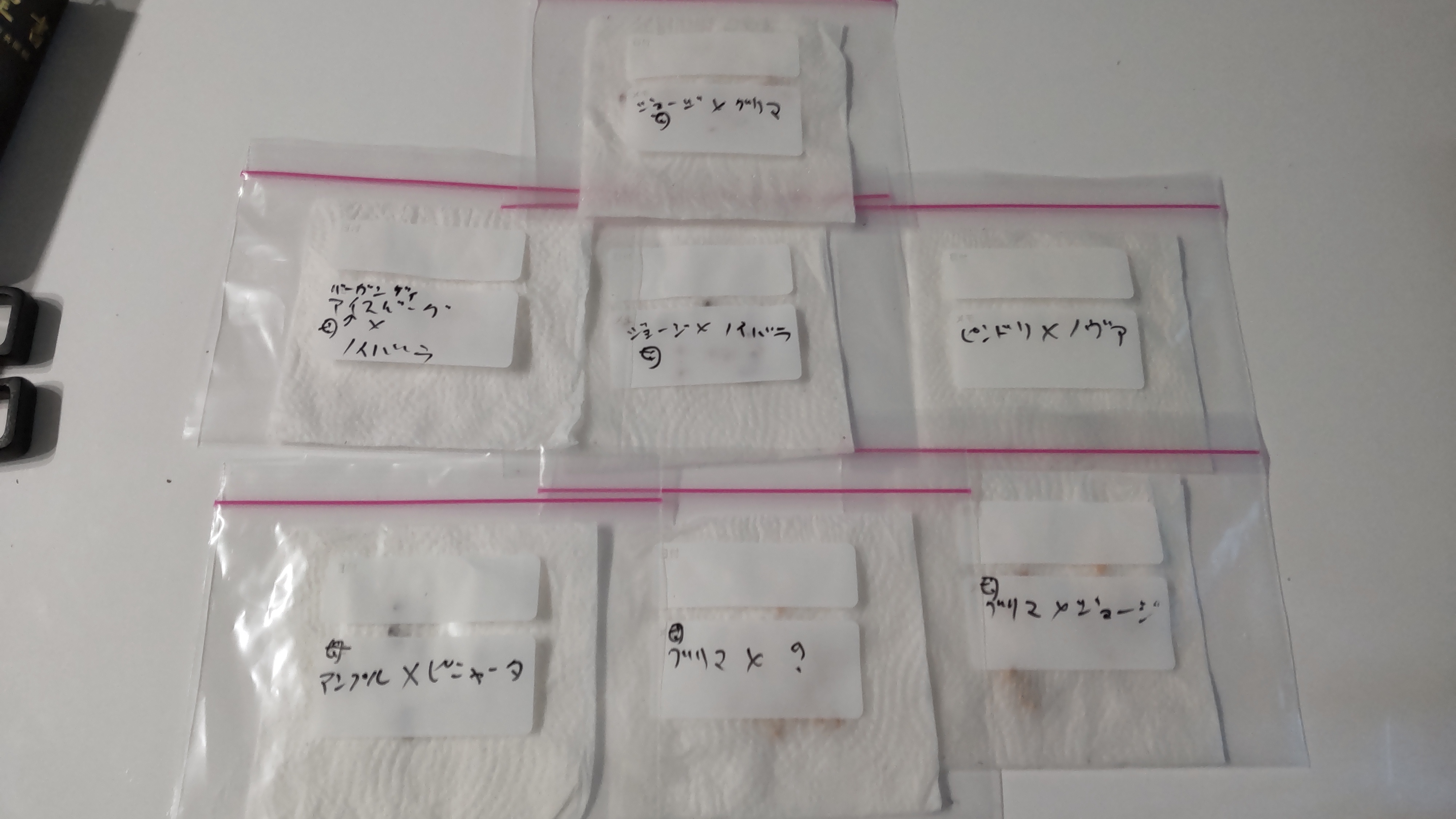

春のアブラムシは少なかったんですけれど、初夏からすごい勢いでアブラムシが発生、さらにチュウレンジもしつこくやってきて、黒星をまだ発病していなかった若いバラの葉を喰いあらし・・・そんな過酷な環境になってしまった今年、バラの体力を考えて交配は諦めていたのですが、奇跡的に自然着果しました。

つるバラですと、ローズヒップも楽しみの一つなので、着果するのはほぼ当たり前なのですが、通常のバラのタイプでの着果はわりと珍しいと思います。

そもそも自家受粉しにくい品種や、実をほとんどつけないバラの品種もあります。

なんて言ってますが、ほとんどのバラは開花後の花切りをするので、実際の確率はわかりませんw

これは、花切り使用とした時にすでにお尻がぷくっと膨らんでいたので、そのまま様子を見ていたものです。

ファビュラス!は割とローズヒップも楽しめる・・・ようなことをネットで購入する時の説明に書いてあったので、それを期待したのも購入した理由の一つです。

もう一つの理由は「アイスバーグ」の子供であったこと。病害虫にわりと強く丈夫で初心者向けのバラと言われながら美しい白いバラの銘花、そのアイスバーグの遺伝子を持つバラならば病害虫にも割と強いだろう、さらに実をつけるなら一石二鳥とばかりに選んだのがこの品種だったのでした。

実際はちゃんと「黒星」にかかります(´;ω;`)。

一昨年株が届いて植え付けてすぐ、他のバラたちに先駆けて発病したので、すでに「黒星病」の菌はついていたのかもしれません。

とはいえ、今年の発症は他の白バラ「アンナプルナ」が先だったので、若干の黒星耐性はあるようです。

古い葉がつぎつぎと黒星発症しながら、こうして果実もしっかり守られている辺りはなかなか見上げた根性の品種なのかもしれません。

「ファビュラス!」花もちゃんと美しいんですよ。

私はこの花の咲きかけの時が一番好きです。

咲きかけの花の中央がうっすらパールピンクがかっているんです。

その美しさときたら・・・しばらく見惚れてしまうほどです。

開花が進むにつれ中央のパールピンクは薄れ、アイスバーグによく似た品のある多弁平咲きの白いバラになります。

こちらも秋はちょっと小ぶりで、一度の花付きは少ないものの、何度か花を上げてくれます。

今回は秋に入ってから2回目の開花です。

こちらは去年新苗で植えたばかりで、成長期なのに、日照不足に雨続き、なのに一度の降雨量が少なく一度水枯れと過酷な環境で育った「ブルーフォーユー」。

そんな過酷な環境を乗り越えて、春に美しい姿を見せてくれたこちらの株ですが、秋もしっかり咲いてくれました。

新苗の時期は春の花を咲かせないというのが常識として言われていますが、私は普通に咲かせてあげます。

たしかに株の見える部分の生育は遅れるかもしれませんが、見えない部分の根っこがしっかり育ってくれれば、ちゃんと太いシュートが出てきて、2年目、3年目とそれなりに充実してくれます。

ただ、うちのバラ達、品種説明の樹高よりも1~2割低めなのは、この北海道の環境のせいなのか、私の育て方のせいなのかはわかりませんww

庭が狭く、花壇も狭い、できるならバラ人株一株をコンパクトに育ててたくさん楽しみたい人はこういう育て方でも良いんじゃないかな~なんて思っています。

まぁ大きく育っても剪定でどうにでもなるので、人にお勧めするほどの栽培方法ではありませんが、「新苗だってお花を見たい」「新苗だからってつぼみを切ってしまうのは実に勿体ない」と思いながらも泣く泣く切っている方は、そんなつらい思いをして我慢しなくてもバラはそれなりに育ってくれますよ~という私からのメッセージということで受け取っていただければありがたいです。

「ブルーフォーユー」の話に戻します。

春の花色に比べると、青みが薄くピンクが強い「青みのピンク色」、春はもっと青みが強く青紫色に近かったです。

花も・・・気温のせいかもしれませんが、春はアイスバーグのような八重平咲きでしたが、若干カップ咲き気味です。この咲き方になると花弁のふんわりフリルがよくわかりますね。

アイズフォーユーもしっかり咲いていたのですが、かなり早い時期にミニバラのように小ぶりな花を割とたくさんつけていたようです。

写真をご紹介できなかったのは、開花に気づいたときにはほとんどの花が散り、最後に開花した花も終わりかけの頃で、写真を取るまでもなく、「時すでに遅し」だったわけです。

すみません。

こちらは「アンナプルナ」さん。

先ほども話した通り、今年一番先に黒星が発症してしまったコです。

木立系の白バラの銘花ですが、この花を購入した時にgreen snap(グリーンスナップ)のフレンドに「アンナプルナは黒星病に弱いよ」と言われた通り、すぐに黒星になります。

それでもうちのコは樹勢がわりと強く、黒星で葉をとっても、害虫に葉をほぼ全滅させられても、残った葉軸をむしり取ってしまえば、すぐに芽を出し葉を出し枝を出し、葉っぱを更新させて栄養をとり、秋もなんども花を上げてくれる「不屈の白薔薇」となっております。

本当にこのコの不屈の闘志にはいつも感服させられます。

春の花と比べると少し小さめで香りもおとなしめです。

とはいえ、もともとの花径が大輪なので、秋バラもそこから小ぶりとは言え充分見ごたえがあります。

こちらも今回で秋二度目の開花です。

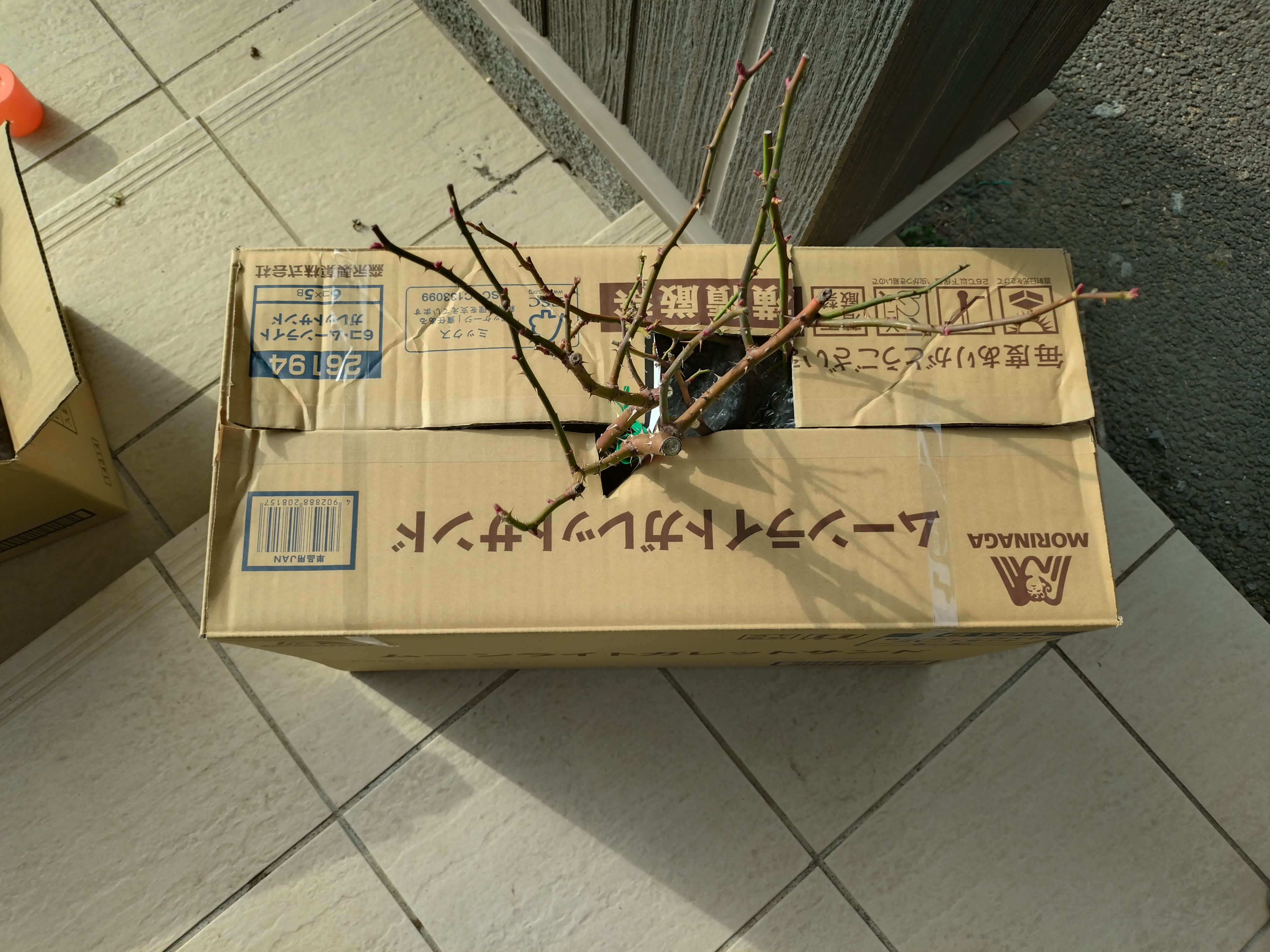

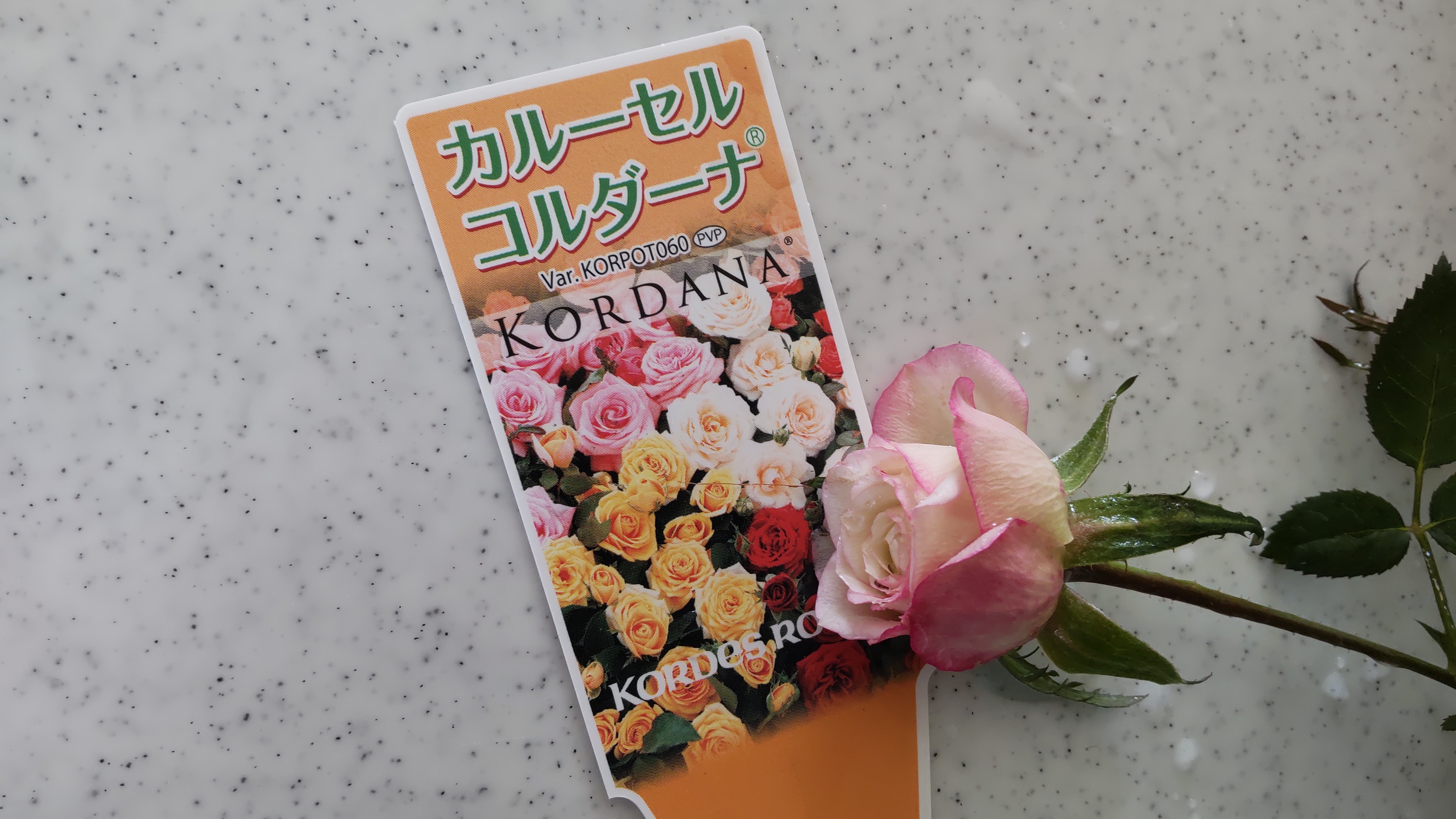

今日の最後を飾るのはこちらのバラ。

「ノックアウト」さん・・・いや「ノックアウト」さま?

今年も他のバラたちが次々と黒星にかかる中、ひとり「黒星ってなぁに?おいしいもの?」と言わんばかりに無関係を貫き通す最強の耐病性をもつ「ノックアウト」です。

去年はこのバラ「ノックアウト」と「ノヴァーリス」が、黒星にかからず元気な姿でいられましたが、今年はさすがの青バラ最強「ノヴァーリス」さんも少しやられてしまいました。

ですが、まだまだノックアウトさんは健在です。

黒星病というカビの一種の病気にかからないお陰で葉っぱもおいしいんですかね。

いつもこのコとノイバラがチュウレンジハバチのレストランになっちゃっていますが、それで弱ることもなく、新しい葉っぱをいつの間にか出して、つぼみも次々とつけて、いつも咲いています。

花の盛りのシーズンを過ぎても、見るたび花を少なくて2~3コ多くて5~6コつけている印象があります。

ほんとうにこの強さは頭が下がります。

このノックアウトの仲間で花弁数の多いダブルノックアウトの苗をを義父母に贈りましたが、そちらでは多少黒星がでたようですが、ものともせずに生育し花をつけています。

同じノックアウトシリーズと言えど品種間での個体差はあると思いますが、ほんと強いです。

半日陰の我が家の裏庭でもいつも咲いているこのコ、本当に最強です。

他の裏庭のバラたちは今年は花をつけそうもありません。

ボニカ’82は早いうちからツルバラのアイスバーグから黒星をもらって、春は咲いたものの秋はちょっとお休み中。

パシュミナは黒星はかかっていないもののチュウレンジの被害でお休み中。

つるアイスバーグとオランジュリー、ノイバラは葉を更新させたものの、「つるバラ」なので秋バラはよっぽど咲きません。

まぁつるアイスとオランジュリーは私が住んでいる地域の冬越し、初めての冬越しが辛かったらしく、だいぶ枝がれしてサイズダウンしてるので、このまま養生して冬越しの力を貯めておいて欲しいです。

同じツルバラでも、表庭に近い場所に植えてある「ピニャータ」はつぼみをつけています。

ほんとこの子はツルバラじゃなく、シュラブローズか何かではないかと思うほど毎年春と秋に花を咲かせてくれます。

3年以上たっても未だに新しいシュートが出てきません(´;ω;`)。

そんな個性的な我が家のバラ達の秋の開花の様子をご紹介しました。